かつては本州−北海道間を結ぶ大動脈だった青函連絡船も、終航から20年近くが過ぎた。運航されていた当時は気に入っていたこともあり、全部で60回乗船し、貨物船改造の石狩丸、檜山丸を含めて、津軽丸型以降の全ての客船に乗船した。

初めて乗船したのは昭和54年8月のことである。当時札幌在住の親戚を尋ねることになり、道南ワイド周遊券を手に、初めての長距離旅行に出かけた。

当時のワイド周遊券は、往復の経路と自由周遊区間では急行の自由席が利用可能だったが、あいにく東北本線を昼間走る急行が設定されていなかったので、奥羽本線経由で行くこととし、秋田まで「おが1号」で、秋田で「しらゆき」に乗り継いで青森まで、青函連絡船の夜行便から「ニセコ1号」に乗り継いで札幌まで行くこととした。

最初に乗る「おが1号」は上野−秋田間の列車で、全区間電化された路線を走るが、ディーゼルカーで編成されている。これは、直流電化の上野−黒磯間、および交流電化の黒磯−秋田間を直通できる、交直両用の急行型電車の車両が十分な数ないこと、および非電化の陸羽西線に直通する上野−酒田間の夜行急行「出羽」と車両を共通運用とするためだったといわれている。

「おが1号」は最初ほぼ満席の状態だったが、案外短距離の利用者が多く、まだ関東を抜けない矢板で早くも空きボックスが出た。夏の多客期だというのに寂しいことだが、この頃既に長距離客は特急へのシフトが進んでいて、急行の乗客は短距離客が中心になってきていたのだろう。実際、秋田へ行くなら、約1時間後に上野を発車する特急「つばさ1号」は奥羽本線に入るまでには「おが1号」を追い越し、秋田には約1時間早く着くダイヤになっていた。

「おが1号」は、福島から東北本線を離れて奥羽本線に入っていく。奥羽本線に入るとすぐに最大の難所の板谷峠越えにさしかかる。2エンジンのキハ58主体の編成ではあるが、信越本線の碓氷峠に次ぐ最大33‰の急勾配であるので、時速は30キロ台、さらには20キロ台に落ちて、あえぐように登って行く。レンガ積みの古いトンネルを次々にくぐり抜け、時折スノーシェッドを抜ける。しかしどこまで行っても駅、通過駅が見当たらない。ゆっくり走っているので見落とすはずもないのだが、と思ったが、見付からないのも道理で、この区間は4駅連続スイッチバックになっており、本線上には駅はないのだった。当時はスイッチバック構造の駅があるということも知らなかったので、全くわからなかった。鉄道ファンには有名だったこのスイッチバック駅も、山形新幹線を通す際にスイッチバック構造が廃止され、今はもうない。

峠を越えると、「おが1号」は山際まで一面の田んぼが広がる田園地帯を駆け抜けていく。やがて、日が暮れる頃、終点の秋田に着いた。

秋田からは急行「しらゆき」に乗り継ぐ。「しらゆき」は、朝金沢を出て、北陸本線、信越本線、羽越本線、奥羽本線を通って青森まで行く列車である。これも全線電化区間を走るが、非電化区間に直通列車を併結するためか、ディーゼルカーで編成されている。進行方向向きの席に座ったが、向かいにはお酒を飲んできた風のおじさんが座り、暑かったのだろう、窓を大きく開けた。8月とはいえ既に下旬で、ここは北東北、日が落ちるとともに気温が下がってゆく。その風が前回の窓から容赦なく吹き付けてくる。寒い。8月に凍える思いをするとは思わなかった。向かいのおじさんは余り風が吹き付けないので、気持ち良さげに居眠りをしている。おじさんが降りて窓を閉め、やっと人心地がついたのだった。

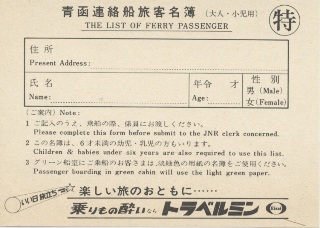

22時を回って青森駅に着くと、いよいよ青函連絡船である。連絡線待合室へ向かう途中に駅員が出て、乗船名簿を配っている。青函連絡船に限ったことではないが、客船に乗るときは乗船名簿を書かなければならない。恐らく普段は定員管理に、そしていざという時に誰が乗っていたか把握するために使っているのだろう。

|

右に青函連絡船の乗船名簿を示しているが、この時配られた乗船名簿は、写真の(特)の部分に番号が書かれたものだった。桟橋待合室には大きな長椅子がずらりと並んでおり、それぞれに番号が掲示されていて、自分の乗船名簿の番号の椅子に座って待つようになっている。

|

|

船は列車と違って定員厳守である。そこで、混雑する時期は、連絡線、または接続する列車の指定券を持っている人が優先的に乗船でき、それ以外の人は番号順に呼ばれて、定員を超えたら次の船に回されることになる。優先順位は基本的には早く駅に着いた順だが、その中でも特急に乗って来た人が優先、急行がその次、普通列車で着いた場合は自分で桟橋窓口に行って乗船名簿をもらうことになるので、一番後回しになる。連絡線の夜行便は0時10分と0時35分の2便があるが、それに乗れないと次は早朝5時25分までない。もっともこの間、2時半頃に貨物便が出ており、多客期は臨時便として客扱いをする。いずれにしても0時台の便に乗れなければ、乗り継ぐ予定の「ニセコ1号」には間に合わないが、桟橋待合室は人が満ちており大変不安である。別に急ぐ旅ではないのだから、2時の便でも5時の便でもたいした問題ではないのだが、なにしろ旅慣れていないから緊張しながら待つことになる。やがて番号の呼び出しが始まった。結果的に最初の便には乗れなかったが、案ずるほどのこともなく2番目の便に乗れてほっとする。

|

|

|

今回の連絡船は羊蹄丸である。乗船したらとりあえず船内を探索する。荷物を船室に置いて、普通船室より一段上のデッキに出てみる。デッキは両舷と後部に出られるようになっている。後部デッキの後ろ半分は自動車を積む甲板になっており、カーフェリーの役割も果たせるようになっている。もう一段上のデッキにも出られるようになっているが、荒天時、夜間は閉鎖されており、今日は夜行便なので登ることはできない。

出航時刻が近付くと、銅鑼の音がテープで流される。昔は実際に係員が銅鑼を叩いていたが、乗組員の数が少なくなってテープになったようだ。そして出航時刻。桟橋係員の笛の合図とともに乗降口が閉められ、可動橋が引き上げられる。岸壁のもやい綱が外されると出航である。

長声一発。「蛍の光」のテープが流されて、船は静かに桟橋を離れていく。桟橋には数は少ないが、見送りの人がいて手を振る。紙テープを投げることは禁止されているので、ただ静かに見送るばかりである。

「この船の船長は○○、私は事務長の○○です」。船内アナウンスが流れ、船内設備の案内や、海況の案内が行われる。今日の海峡は波があり、揺れが予想されるということで、なるほど港外に出ると少しずつ揺れが出てきた。

船内のロビーには自動販売機が並んでおり、コカコーラの自動販売機もあったが、並んでいた缶は350mlのものだった。当時缶飲料といえば250mlだったので、その太い缶には驚いた。当時北海道には350mlの缶が出回っていたのだが、青函連絡船は函館の青函船舶鉄道管理局の管轄だったので、函館で商品が積み込まれていたので350ml缶が販売されていたのだろう。青函連絡船に乗った時から北海道、といったところだが、現在でも青函トンネルはJR北海道の管轄になっている。

初めての乗船なので物珍しく、あちこちうろうろしていたが、深夜便なので早々に休む人が多く、ロビーの人影はまばらになって行く。揺れはますます大きくなってきて、通路をまっすぐに歩こうとしても難しく、どうしても蛇行してしまうほどである。しかし、航海時間は4時間足らずで、あまりうろうろしていると寝ている暇がなくなってしまうので、座席に隙間を見つけて横になる。大きく揺られて気持ち悪くなりそうだが、程なく眠りに落ちた。

連絡線の朝は鳥の声で始まる。眠った気もしないままに鳥の声の放送で目が覚める。やがて放送が軽快な音楽に変われば函館は近い。

連絡線が入港する際には、デッキに出て着岸作業を見守るのがその後の恒例となったが、この初めての乗船の際にデッキに出たかどうかは記憶が定かではない。ただ波が高くなってからデッキが閉め切られたので、恐らく入港の際もデッキには出られなかっただろう。そして函館に着岸、最初の青函連絡船体験は終ったのである。

この時は混雑が激しかったり、予定の便に乗れるか不安だったり、ひどく揺られたり、睡眠不足になったりと、むしろ嫌になっても仕方がないような状況だったが、なぜか気に入り、その後もたびたび連絡船に乗ることになる。この時の揺れの強さは、その後の経験からは最強に近いものだったため、その後いつ乗っても大した揺れではないと感じるようになったことが、結果的に良かったのかもしれない。

この時乗船した羊蹄丸は、その後昭和63年の終航まで運航を続け、現在は、船内は大改装されて当時の面影はないものの、船の科学館に展示されている。帰りには津軽丸に乗船したが、津軽丸は同型船の第一船だったため最初に耐用年数を迎え、昭和57年に終航となった。その後売却先を探したがなかなか見付からず、最後に北朝鮮への売却が決まって彼の地へ旅立って行った。

|

|